教师护嗓必读: 让“讲台之声”更持久

“教师节”刚刚过去,我们在感谢师恩的同时,更要关注他们的身体健康,尤其是作为传递知识桥梁的美好嗓音。相关统计显示,教师嗓音障碍的发病率高达50%左右,尤其小学及幼儿园阶段的教师。欧洲一些国家已经把教师嗓音疾病作为一种职业病进行防治,教师的“失声风险”已成为影响教学质量与职业寿命的隐形威胁。【妇幼健康科普】

一、嗓音受损的三大“元凶”

1.职业性用嗓过度

· 高强度持续发声:课堂用声、课间管理、家长会等延伸场景进一步增加用嗓负荷,导致声带长期处于“超负荷振动”状态。

· 错误发声习惯:绝大部分教师未接受过科学的发声训练与指导,讲话常常喉部肌肉过度用力,发声方式不当,导致声带黏膜反复摩擦损伤。

2.环境与理化刺激

· 教室粉尘:粉笔灰、教室空调环境容易导致咽喉干燥,咽部黏膜持续受刺激,导致嗓音疾病风险增高。

·不良生活习惯:辛辣刺激性食物的摄入、熬夜备课、饮食作息不规律,咖啡因摄入等风险因素加剧咽部不适。

3.生理与心理因素

· 呼吸道感染:感冒后未及时休声易引发急性喉炎,反复发作可转为慢性病变。

· 情绪压力:课堂管理中的情绪激动会导致声带瞬间紧张,长期焦虑则影响发声稳定性。

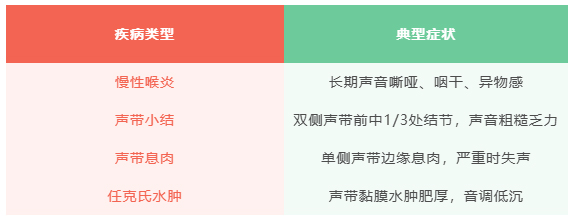

二、教师常见嗓音疾病及预警信号

预警信号需警惕:

· 声音嘶哑持续2周未缓解;

· 发声时伴随咽痛、咳嗽或痰中带血;

· 清嗓后症状加重或出现“破音”。

三、科学护嗓“五步法则”

1.用嗓管理:给声带“减负”

·控制时长:避免持续不间断发声时间过长,课间强制“静音休息”5-10分钟;

· 借助工具:使用无线麦克风讲课,降低音量需求;

· 替代清嗓:用“慢吞温水”的方式代替清嗓行为,避免声带损伤。

2.环境优化:打造“润喉”课堂

· 可使用加湿器将教室湿度维持在40%-60%,减少粉尘悬浮;

· 优先采用白板或无尘粉笔,板书后及时擦拭。

3.饮食与作息:从内滋养发声器官

· 每日饮水不少于2000毫升:要小口慢引,避免大口狂引,保持日常饮水习惯。

· 忌口清单:避免辛辣、油腻、生冷刺激性的食物及酒精、浓茶等。

· 睡眠保障:每天7-8小时睡眠,声带也需保证充足休息。

4.科学发声训练:让嗓音“省力”

▶腹式呼吸法

· 步骤:站立时双手置于腹部,吸气时腹部隆起(而非胸部),呼气时缓慢收缩腹部,气流均匀呼出;

· 作用:增强气息支撑,避免喉部肌肉过度用力。

▶共鸣发声练习

· 方法:

吹吸管:用吸管对着水杯中的水缓慢哼唱;

唇颤法:通过嘟嘴唇的方式找到前置共鸣的位置(哼鸣:ma...ma...ma...ma...ma)。

· 频率:每日早晚各练习5-10分钟,改善声带闭合功能。

5.定期检查:早发现早干预

建议每学年进行一次喉镜检查,尤其是出现以下情况时:

· 长期声音嘶哑伴黏液分泌增多;

· 用嗓后出现颈部疼痛或吞咽异物感。

温馨提示

教师的嗓音不仅是职业工具,更是传递知识与情感的“桥梁”。保护嗓音,需要教育部门提供声学优化的教学环境(如隔音教室、扩音设备),更需要教师从日常习惯入手,学习如何科学用嗓,方能有效防治嗓音障碍。

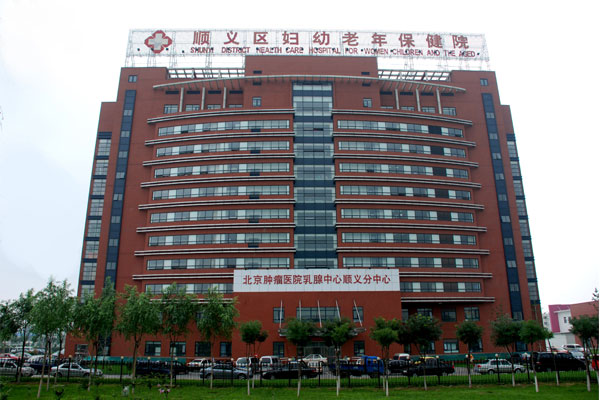

针对教师嗓音疾病高发的现状,我院耳鼻咽喉头颈外科于每周一12:30-14:30开设嗓音疾病门诊,可以为教师提供嗓音健康科普宣教、嗓音功能评估及嗓音行为学干预,指导教师建立嗓音保护意识;掌握科学用嗓方法;提升嗓音发声效率;有效解决教师嗓音障碍难题。

上一篇: 孩子多动坐不住?别急!看这里→