罕见病家庭如何调整心态陪孩子一路坚持,一路抗争?

2月28日是世界罕见病日,50%以上的罕见病在儿童期发病。被诊断罕见病,以及长期随诊用药过程,对多数家庭来讲,都是重大事件和挑战。

有些孩子会出现情绪问题,有自暴自弃的想法,或者不能顺利的回归学校生活。孩子一旦确诊以后,其实家长根本没有太多时间去消化和整理自己的恐惧和崩溃的情绪,我们必须第一时间冷静下来去思考孩子治疗的事宜。

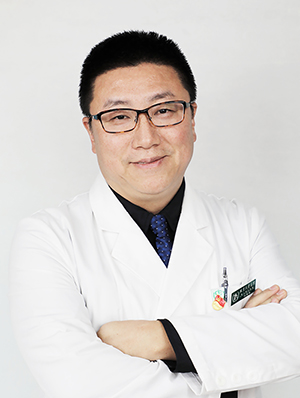

在此,北京儿童医院精神心理科顾艺医师为家长提供一些应对方法。

01 应对罕见病的心理建设:

人生是否幸福或成功的评判标准不在于他人,也不在于某一时刻、某一方面。塞翁失马,焉知非福,罕见病或许给了另一条人生路径的可能性。烈火见真金、逆境出英雄,只要能走过去,经历就是财富。勇者迎接挑战、积极行动,智者顺应变化、养精蓄锐。

02 怎样向孩子解释他为何会得罕见病:

小部分罕见病有家族遗传史,能追溯到特定的家族遗传基因。但有些罕见病是由基因突变引起,或者找不到确定的诱发因素。年龄大一点的罕见病孩子常问“为什么我会得这个病?为什么我这么倒霉?”。家长也会自问,是否因为我某次喝酒,造成孩子得病。

从科学上来讲,人类的繁衍过程中,一直都有基因的自发突变,有益的基因突变会在人群中累积下去、有利于人类的进化,严重不良的基因突变可能后代不多、慢慢就消失了;但对个体而言,基因是往有益的方向还是不良的方向突变,目前是没法控制的;父母生育年龄大、吸烟喝酒有可能基因的累积突变多一些,但都不是发生罕见病的决定性因素。既然事件已经发生,就接受事实,实事求是,按现有的医疗技术水平去诊治。

03 让孩子积极参与慢病管理:

罕见病有可能需要每天多次服用不同药物,或定期复诊。家长可以做出日程表,让孩子了解每天应该吃什么药、下个月什么时候去复诊,并经常关心孩子服药前后自我感觉有什么变化、作为调整治疗方案的备用依据。对年龄大一些的孩子,可以简单解释为什么要采取这种治疗方案。孩子有了参与感,会更配合治疗。

04 疾病本身的痛苦和治疗的副作用:

孩子有可能难以忍受疾病本身的痛苦和治疗的副作用,家长不必反复强调必须这样、就应该这样,这些孩子都懂。其实只要家长对孩子表达出在意、关心、感同身受,并积极想办法帮助缓解孩子的不适,孩子就能从家长处获得精神力量。家长也可以带孩子参加罕见病团体活动,或与部分病友保持联系,互相打气支持。

05 学业挑战

很多家长希望孩子继续保持积极的学习状态,并对学业成就有一定期望。但需要注意孩子的身体和心理状况,以孩子自己的节奏为基准,循序渐进,耐心引导。总体来讲,慢病儿童应多休息放松,不适于太高的学习强度,将来找工作也以生活规律、节奏不快、压力不大为宜。

06 家长尽量保持良好心态:

罕见病的诊疗过程会牵扯家长大量的时间、精力和金钱,有些家长自己也承受不了,有时忍不住会口出怨言。但家长是孩子精神上依赖和效仿的对象,家长情绪的不稳定会使孩子恐慌,可能不配合治疗。所以无论如何,请家长在孩子面前尽量保持镇定,注意语言表达,特别是不要埋怨孩子得病影响到自己,因为愧疚自责感很容易使孩子陷入抑郁情绪。

07 家庭冲突后的关系修复:

家长和孩子都处于压力之下时,出现冲突的可能性会增多。冲突不能完全避免,但最好能从冲突中获得有益的结果,如清除了误会、增加了相互了解,调整了部分不合理的安排。孩子不一定能完全按家长的想法来,随着孩子年龄的增加,和家长的不一致也会增加,孩子也想争取更多的自主性。家长可以有意识的促进孩子自主性的良性发展,毕竟孩子最终会独立出去、自己扛起责任。在这一过程中,家长对孩子的日常生活还是要予以关心和一定的支持,这是良好亲子关系的基础。冲突发生之后,不必总感到懊悔,因为人的想法随着处境和年龄的变化而变化,各阶段的想法都有其合理性。或许到了老的时候,才能较为全面的认知自己和世界,能调侃自己以前的愚蠢,是更高维度的智慧。

最后,希望我们所有特殊孩子的家庭都能走出阴霾,重获新生,心里有光。

相关科室

北京儿童医院顺义妇儿医院心理门诊开设于2018年3月,旨在为广大妇女、儿童和青少年提供专业的心理健康服务。 心理门诊主要服务内容为心理健康相关的问题和疾病的预防、评估、诊断、治疗和康复,包括:①儿童青少年的各种精神或心理障碍:注意缺陷多动障碍(多动症)、抽动障碍(抽动症)、孤独症谱系障碍、抑郁症、双相情感障碍、精神分裂症、情绪障碍、品行障碍等;②儿童青少年各种心理问题:学习问题、人际沟通、网络成瘾、科学育儿、健全人格培养、压力管理等;③成人精神疾病和心理问题:孕期心理问题、产后抑郁等。 …