孩子“不想上学”是偷懒矫情还是心理预警?

上周,我院精神心理科接诊了一位15岁的初三女孩小雪(化名)。开学才两周,原本成绩还不错的小雪好像变了一个人:每天早上哭着说头痛恶心,凌晨3点还躲被窝里刷短视频,数学月考成绩从班级前10名跌倒倒数,最让妈妈崩溃的是,她常常抱怨:活着没意思......

这样的孩子不是个例,最近一个月,因“厌学”来就诊的中学生比平时多了近一半,很多家长直到孩子出现自残行为才意识到问题的严重性。这其实不是家长口中所谓的“孩子偷懒、矫情”,而是心理在报警。中科院《2022年青少年心理健康状况调查报告》显示:全国14.8%的青少年可能有一定程度的抑郁表现(其中轻度10.8%,重度4%),总体上抑郁、孤独、手机成瘾,随着年级增长呈升高趋势。

接下来精神心理科马月将从科学角度解析开学心理问题的成因,并提供实用的解决方案。

1 开学季“心理风暴”形成原因

/ 生物钟紊乱:昼夜节律失控 /

1. 激素战争

假期熬夜刷视频、打游戏,导致助眠激素褪黑素(助眠激素)分泌延迟;而晨间缺乏光照(如躲在房间)会使情绪调节剂血清素(调节情绪)合成不足,加剧白天情绪低落和焦虑。

2. 记忆崩盘

睡眠不足让大脑情绪中枢杏仁核(情绪中枢)敏感度飙升,一句批评就能引发情绪海啸,同时抑制记忆中枢海马体(记忆中枢)功能,形成“越焦虑越学不会”的怪圈。

/ 学习效能滑坡:从“假期模式”到“开学模式”/

1. 手机依赖的双重挑战——不刷手机就浑身难受

大脑沦陷:刷短视频、打游戏时,大脑释放的多巴胺会(快乐激素)增加,长期高频刺激下,孩子对低多巴胺的学习任务会彻底失去兴趣。

戒断酷刑:开学后突然断网会引发暴躁、注意力涣散,类似烟瘾发作。案例中小雪被没收手机时,当场摔门而出,手指出现发抖、呼吸急促症状。

2. 开学适应策略缺失

假期松散的学习习惯与开学后的高强度任务学习节奏脱节,缺乏过渡计划导致手忙脚乱。未设定清晰的学习目标,因动力不足而效率低下,陷入“努力却无进步”的认知误区,逐渐丧失信心,甚至逃避学习。

/ 社交困境:人际关系的“二次适应” /

1. 同伴关系紧张

假期中依赖线上表情包和简短回复,开学后面对面交流时,因语气或表情误解对方意图,发生争执。开学后的成绩排名、班干部竞选等竞争加剧,易引发嫉妒或隔阂。

2. 新生社交恐惧

转学生或初、高一新生易因“被排挤”的担忧过度敏感,可能因微小事件(如被调侃发型、穿着)产生强烈焦虑。

3. 师生关系压力

新学期学业要求高,可能对教学方式不适应,引发抵触情绪,甚至逃课。(班主任误以为小雪开学“不收心”,学习态度散漫,当众批评其作业潦草,导致她拒绝进学校)

/ 家庭困境:互动模式的“隐性危机”/

1. 教育方式失衡

沟通冲突:家长常以“为你好”为名,使用命令式语言,引发孩子逆反心理。长期高压沟通可能导致孩子拒绝交流,甚至情绪爆发。

过度干预:包办学习计划、强制补习班,削弱孩子自主能力,导致依赖或反抗。情感忽视:对孩子情绪问题敷衍回应(如“别矫情,哭有什么用”),这样只能加剧孩子孤独感和自我怀疑。

2. 家庭环境压力

学习区不科学:光线昏暗、噪音干扰(如弟弟妹妹吵闹),导致注意力分散。

缺乏情绪出口:孩子情绪激动时无处释放,可能通过摔砸物品或自伤宣泄。

3 应对策略

/ 学生自助工具箱:基于脑科学的实用方案 /

1. 生物节律重建计划

晨光疗法:起床后进行户外活动10分钟,(光照≥10000lux,室外阴天即可达到该水平),可促进血清素分泌。

阶梯式调息:避免生物钟“急刹车”。早起、入睡时间:每天提前15分钟起床,每晚提前10分钟入睡。调整三餐时间:早餐、午餐和晚餐时间与学校时间一致,保持均衡的饮食。学习节奏:每学习45分钟休息10分钟,进行适量的运动。

2. 情绪急救包

积极暗示:多给自己积极的心理暗示,如“新学期是新起点”、“我可以交到新朋友”等,也可以双手轮流捏压力球各10次,平衡自主神经系统兴奋性。

4-7-8呼吸法又称“神经系统天然的镇静剂”(促进睡眠):吸气4秒 → 屏息7秒 → 呼气8秒,重复3-5轮。

5-4-3-2-1着陆技术(应对急性焦虑):说出5种看到的物体→4种触摸到的触感→3种听到的声音→2种闻到的气味→1种尝到的味道,快速激活大脑皮层理性功能。

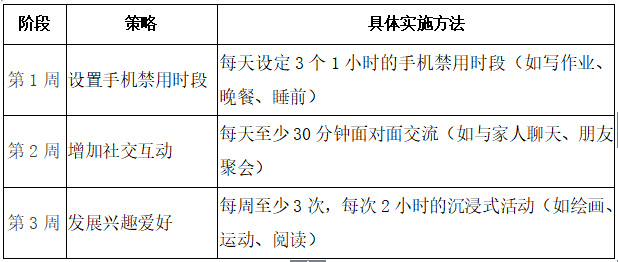

3. 摆脱手机依赖三步法

/ 家庭支持系统:从“压力源”到“安全港” /

1. 家长沟通模式升级

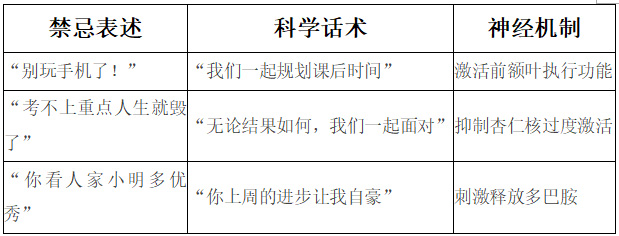

开学季孩子的表现并非“矫情”或“懒惰”。家长对此常有的认知误区:“孩子就是偷懒,逼一逼就好了”、“成绩下降就是不用功”、“社交问题长大自然就好了。”。家长要摒弃错误看法,积极介入找出孩子不想上学的真实原因,帮助孩子重建心理韧性,有效沟通从改变话术开始:

2. 家庭环境布置

优化学习环境:房间整体采用浅蓝色或米白色,学习桌面照度≥500lux的护眼灯,色温4000K(模拟自然光),书桌旁放绿植。

设置冷静角:在阳台或卧室角落放置解压玩具(如捏捏乐),握力器(5-10kg)和薰衣草香薰等舒缓工具。情绪激动时的做法:捏握力器10次→深呼吸嗅香薰→写情绪关键词。

3. 家校协同干预

家长与老师每周进行一次沟通,了解孩子在校的学习和社交情况,课业过重可以协商作业减量,保障孩子充分睡眠时间,逐步适应节奏。学校设有心理咨询室,或校外专业心理咨询机构,可全国统一心理援助热线,电话号码“12356”进行及时咨询。

4 警示信号:何时需要专业干预

若孩子出现以下症状持续2周以上,请立即就医:

1.情绪:情绪烦躁、频繁哭泣、持续兴趣丧失。

2.认知:持续的消极思维、自我否定、自伤念头过度担忧未来。

3.行为:拒绝上学、冲动行为、暴饮暴食或厌食、昼夜颠倒、自伤自杀行为。

4.躯体:不明原因头痛/腹痛,无相应躯体疾病,或对症治疗无效。

青少年的心理危机不是“脆弱”,而是大脑发育与社会适应的阶段性挑战,家长理解这背后的神经科学机制,用科学干预替代说教指责,才能将开学季的“心理风暴”转化为成长的契机。心理韧性如同肌肉,越锻炼越强壮,愿每个家庭都能成为孩子的“情绪充电站”。

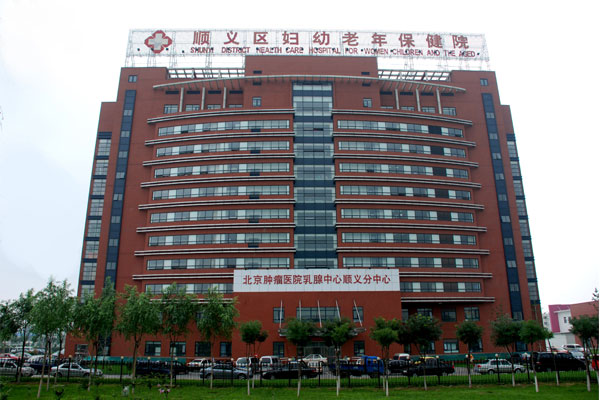

相关科室

北京儿童医院顺义妇儿医院心理门诊开设于2018年3月,旨在为广大妇女、儿童和青少年提供专业的心理健康服务。 心理门诊主要服务内容为心理健康相关的问题和疾病的预防、评估、诊断、治疗和康复,包括:①儿童青少年的各种精神或心理障碍:注意缺陷多动障碍(多动症)、抽动障碍(抽动症)、孤独症谱系障碍、抑郁症、双相情感障碍、精神分裂症、情绪障碍、品行障碍等;②儿童青少年各种心理问题:学习问题、人际沟通、网络成瘾、科学育儿、健全人格培养、压力管理等;③成人精神疾病和心理问题:孕期心理问题、产后抑郁等。 …